Beeindruckendes Insekt: Europäische Gottesanbeterin Mantis religiosa in Falkensee nachgewiesen!

Der Klimawandel sorgt dafür, dass immer mehr wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten nach Deutschland einwandern – und sich hier weiter verbreiten. Mit besonderem Interesse schaut die Heinz Sielmann Stiftung auf die Verbreitung der fingerlangen Gottesanbeterin, die zunehmend auch in Brandenburg gesichtet wird. Nun konnte ein größeres Vorkommen in der Gartenstadt Falkensee nachgewiesen werden.

Die Gottesanbeterin ist eine Fangschrecke. Das vordere Beinpaar ist funktional so umgestaltet, dass es wie “betende Hände” direkt vor dem Körper gehalten wird. Nähert sich ein anderes Insekt, kann die Gottesanbeterin blitzschnell zufassen – und hält die Beute dann sicher in ihren Fangarmen fest, die dafür mit kleinsten Dornen ausgestattet sind. Ihren Namen als “männerfressende Femme fatal” hat die Gottesanbeterin bekommen, weil es vorkommen kann, dass das Weibchen dem Männchen noch während der Paarung den Kopf abbeißt.

Gottesanbeterinnen kennen Weltenbummler in allen Größen und Farben aus dem Urlaub, wenn dieser sie in warme Gefilde in fernen Ländern führt. Die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) ist eine sehr große Art, die bis zu sieben, acht Zentimeter lang werden kann. Es ist die einzige Art in Mitteleuropa – ursprünglich stammt sie aus Afrika. Seit etwa 20 Jahren ist die Gottesanbetrin auch in Berlin und Brandenburg zu finden. In der Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen wurde sie 2015 das erste Mal gesichtet. Seitdem ruft die Heinz Sielmann Stiftung, angeregt durch eine Aktion des Naturkundemuseums Potsdam und der Mantidenfreunde Berlin-Brandenburg, jedes Jahr aufs Neue dazu auf, jeden neuen Fund per Mail an wanninchen@sielmann-stiftung.de zu melden. In den Jahren 2018 bis 2020 haben 377 Personen insgesamt 472 Funde gemeldet.

Ralf Donat, Projektleiter der Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen: “Im August und September sind die Fangschrecken ausgewachsen und am besten zu sehen.“ Bis in den Oktober hinein lassen sich die grün oder braun gefärbten Insekten entdecken – vor allem auf trockenen Wiesen mit höherer Vegetation.

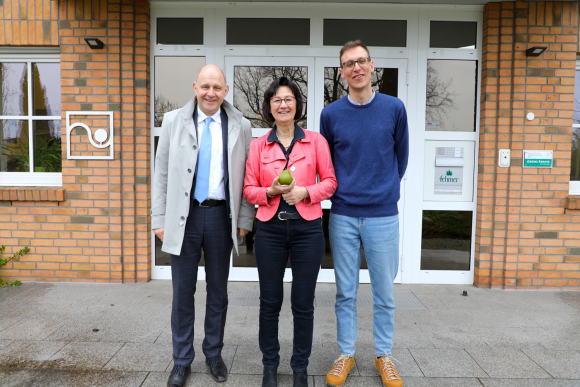

Marvin Kopka (23) züchtet Gottesanbeterinnen (“Unser Havelland” berichtete). Der Insektenexperte beweist dabei nicht nur ein fachkundiges Händchen bei der Nachzucht tropischer Arten. Er hat auch ein großes Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür: “Für mich ist es ein ganz besonderes Erlebnis, die Europäische Gottesanbeterin im Havelland nachzuweisen. Das ist mir zusammen mit dem Käferexperten Tobias Mainda aus Nauen bereits in Paulinenaue gelungen. Nun ist mir ein weiteres Vorkommen direkt in Falkensee gemeldet worden.”

Und tatsächlich. Bei einer Exkursion ins krautige Feld ließen sich in kürzester Zeit fast ein Dutzend ausgewachsener Gottesanbeterinnen ausmachen. Die kleineren Männchen zeigten sich dabei deutlich vitaler – sie flogen den neugierigen Naturforschern einfach davon. Das gelang den Weibchen nicht mehr: Ihr Hinterleib zeigte sich im September deutlich aufgebläht. Die Tiere tragen schwer an der Last der Eier.

Marvin Kopka: “Die Eier werden bald in sogenanten Ootheken abgelegt. Das sind Eipakete, die nach dem Ablegen wie Bauschaum aushärten. Sie werden oft in Bodennähe an Steinen oder Hölzern platziert. So überstehen sie den Winter. Im Frühjahr schlüpft dann die nächste Generation. Die Tiere werden leider nur ein Jahr alt.”

Der Falkenseer Fundort ist der Sielmann Stiftung bereits gemeldet worden. Er soll aber geheim bleiben, um das lokale Vorkommen nicht zu gefährden. Die Gottesanbeterinnen gelten als besonders geschützte Art. Sie dürfen nicht gefangen werden. Marvin Kopka: “Eigentlich müsste der Fundort besonders geschützt werden. Ein Abmähen der Wiese noch vor dem Ablegen der Ootheken würde den Bestand gefährden.”

Dr. Hannes Petrischak leitet den Bereich Naturschutz in der Heinz Sielmann Stiftung. Er erklärt: “Die Gottesanbeterin wird geschützt, weil sie – bezogen auf ganz Deutschland – noch immer ein seltenes Tier ist. Außerdem ist sie bei uns der einzige Vertreter aus der Insektenordnung der Fangschrecken. Sie kam schon immer in Deutschland vor, lange Zeit aber nur punktuell im Südwesten, insbesondere am Kaiserstuhl. Zwar ist ihre Ausbreitung gerade auch hier im Osten Deutschlands durch Verschleppungen begünstigt worden, im Grunde erweitert die Gottesanbeterin aber gerade nur ihr Areal am Nordrand ihrer natürlichen Verbreitung. Damit tut sie es einigen anderen wärmeliebenden Insekten gleich, man denke da an die Blauschwarze Holzbiene oder die Heuschreckensandwespe. Sie schadet heimischen Insekten nicht, denn sie kann ohne eine hohe Dichte anderer Insekten nicht überleben – die Weibchen fressen viele Heuschrecken, bis ihre Eier reif zur Ablage sind. Deswegen gilt die Gottesanbeterin nicht als invasiv. Einige andere wärmeliebende Heuschreckenarten wie die Sichelschrecke oder die Italienische Schönschrecke haben sich in jüngerer Zeit ebenfalls massiv ausgebreitet.”

Warum engagiert sich die Heinz Sielmann Stiftung so sehr für die Gottesanbeterin? Dr. Hannes Petrischak: “Die Gottesanbeterin weist eine besondere Ästhetik und Lebensweise auf, die ein hohes Interesse auch bei Nicht-Biologen auslöst. Unsere Stiftung engagiert sich für dieses Tier, weil die Gottesanbeterin ein für jeden erkennbares Tier ist. Somit ist sie bestens für Citizen-Science-Projekte geeignet. Es macht Freude, sie zu entdecken. Damit ist sie auch ein Anreiz, sich in der Natur genauer umzuschauen und sich mehr mit ihr zu beschäftigen. In der Döberitzer Heide konnte ich die Gottesanbeterin erstmals im Jahr 2019 entdecken, und zwar sogar an blühender Besenheide – wie es sich für die Heide gehört.”

Was ist eigentlich, wenn man eine Gottesanbeterin in der Natur vorfindet. Wie verhält man sich? Dr. Hannes Petrischak: “Formal dürfen geschützte Arten nicht gestört und ihrem Lebensraum entnommen werden. Man schadet den Tieren aber nicht, wenn man sie behutsam auf die Hand nimmt und anschließend wieder in ihren Lebensraum setzt. Mittlerweile kommen Gottesanbeterin aber von sich aus immer häufiger zum Menschen, sie werden an Haustüren und auf Gartenterrassen gesichtet.” (Text/Fotos: CS)

Dieser Artikel stammt aus „Unser Havelland“ Ausgabe 187 (10/2021).

Zu diesem Artikel gibt es auch ein YouTube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=TyIuYs3L4yk

Bitte abonnieren Sie auch unseren Kanal:

https://www.youtube.com/unserhavelland

Seitenabrufe seit 1.12.2021:

Kennen Sie schon unsere Gratis-App?

Apple – https://unserhavelland.de/appapple

Android – https://unserhavelland.de/appandroid

Anzeige